Port-au-Prince, le 4 novembre 2011 – Cent millions de gourdes (2,5 millions $US) pour donner de l’eau à plusieurs quartiers marginaux de la capitale. Approuvé en 2006. Mais, cinq ans plus tard, l’eau ne coule pas encore. Les enfants sont toujours dans les rues, portant bouteilles et sceaux.

C’est presque fini. « La fin du mois d’octobre » d’après le bailleur. Mais pas encore.

Pourquoi? Et pourquoi ces cinq ans? Ayiti Kale Je (AKJ) et les étudiants de la Faculté des Sciences Humaines ont investigués.

Liquide inévitable, fardeau inéluctable

Il y a un nouveau réservoir, des tuyaux et plus d’une douzaine des kiosques, mais la population des quartiers pauvres de la zone de Debussy et de Haut Turgeau est toujours obligée de marcher de longues heures pour avoir accès à cette ressource indispensable à la vie. Dans leur calvaire quotidien, des adultes et enfants – qui par fois ont seulement cinq ou six ans – passent devant de kiosques à sec.

Tercy, un universitaire, vit à Cité Georges, un des quartiers misérables et informels de Turgeau. Il partage une petite maison en béton avec sa sœur. Entre autres activités quotidiennes, Tercy (qui ne voulait pas donner son nom de famille) se dit contrainte de partir de très tôt à la recherche de l’eau pour la maison, avant de se rendre à la faculté.

« Je suis parti de chez moi à 5h45 pour aller chercher ces deux gallons d’eau, maintenant il est quasiment 7h », poursuit-il, en s’essuyant le front en sueur. C’est seulement après ce long périple qu’il peut prendre un bain et se préparer pour se rendre à la salle du classe.

Un enfant durant un de ses multiples voyages

quotidiens. [Photo - James Alexis]

Emmanuel Lima, qui porte un seau rempli d’eau sur la tête, exprime les mêmes difficultés. Faisant allusion au projet de l’eau inachevé, il affirme que « ce serait une bonne opportunité pour le quartier, sauf qu’on a pris trop de retard dans son exécution ».

« Dans ce pays, les [décideurs] sont trop négligents. On ne s’occupe pas de ce qui est important. Tout le monde veut s’enrichir », s’indigne cet homme de 42 ans.

Lima et Tercy font partie des deux tiers de la population de la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui sont contraints d’aller chercher de l’eau à l’aide de seaux, selon les chiffres (2002) de l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique.

L’Union Européenne et le cadeau de l’eau

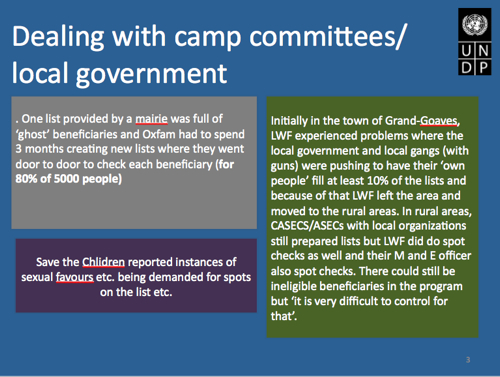

En 2006, l’Union Européenne (UE) a donné son feu vert à un projet d’eau pour Debussy et Turgeau, zones peuplées d’environ 25 000 personnes qui croupissent dans des chaumières, situées pour la plupart sur des pentes dangereuses.

Les éléments principaux du projet:

• un nouveau réservoir sur les hauteurs de Debussy ;

• un système de connexion entre le réservoir de Debussy et celui de Haut Turgeau ;

• une pompe pour le réservoir de Haut Turgeau ;

• 19 kiosques dans différentes zones ;

• des tuyaux reliant le nouveau réservoir et les kiosques.

Une carte montrant les réservoirs de Turgeau at de Debussy, ainsi la zone (encerclée en jeune) bénécifiare.

La supervision de la mise en œuvre du projet a été assurée par les trois entités suivantes :

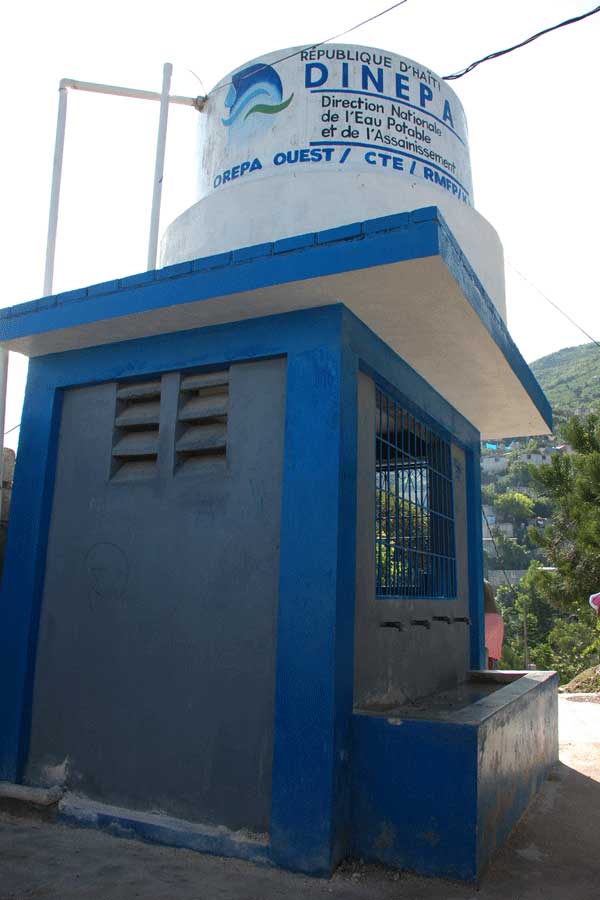

• L’État - La Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP), aujourd’hui appelée Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA);

• L’UE - L’Unité Technique des Programmes de Réhabilitation (UTPR);

• Une « organisation non gouvernementale » (ONG) française, le Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques (GRET), œuvrant dans le domaine de l’eau en Haïti depuis 1995.

D’après Benoist Bazin, Chef de Section Infrastructure de l’UE, le coût total du projet s’élève à près de 100 millions de gourdes (2,5 millions $US). Un quart – 25 millions – a été dépensé sur le nouveau réservoir, et 75 millions pour la réhabilitation du réseau par deux firmes privés, et “l’accompagnement social” réalisé par le GRET.

Maxo Saintil, un professeur habitant dans la zone de Haut Turgeau, fait partie des gens qui avaient demandé à l’Etat de construire un système d’eau en vue de soulager la misère de la population, cela fait plus de cinq ans.

En 2006, il a été content d’entendre que le projet avait été approuvé.

« La réalisation de ce projet constituerait une victoire pour nous, les initiateurs, et un gain pour la population qui va bénéficier de ce service », a-t-il dit à AKJ.

Mais entre l’approbation et le commencement des travaux, trois ans ont écoulé.

« Le projet a démarré en janvier 2009 » a souligné Saintil.

Et 34 mois plus tard, le projet n’est toujours pas terminé. Les raisons sont plusieurs… et une interrogatoire permet aux lecteurs non seulement d’apprendre « le pourquoi », mais aussi, d’apprendre plus sur comment peut fonctionner l’« aide au développement » en Haïti.

Le problème des études

Au départ, la CAMEP, l’organisme étatique requérant l’appui financier, n’a pas effectué d’étude approfondie ni appropriée.

D’après Robenson Jonas Léger, coordonnateur de l’UTPR de l’UE, le dossier de la CAMEP était « incomplet ».

« Il a fallu commanditer une étude complète du réservoir », écrivait Léger à AKJ dans un courriel.

La première étude recommandait un réservoir de 1200 m3. Cette dernière et une étude géotechnique ont coûté 246 093,63 gourdes (6 152,34 $US).

Selon Léger, la CAMEP a validé cette étude, mais au moment de la mise en œuvre, la supervision a fait valoir certaines préoccupations puisqu’elle n’avait pas prévu la possibilité d’un séisme. Le réservoir proposé devait être élevé au-dessus du sol sur des supports.

« Nous étions en 2007, et cela a été une bonne anticipation du séisme du 12 janvier 2010 », notait Léger.

La deuxième étude a coûté 343 440 gourdes (8 586 $US) et a été finalisée le 19 mars 2008, soit deux années après l’approbation. La deuxième étude préconisait la réduction de la taille du réservoir, de 1200 m3 a 900 m3, « pour rester dans les limites budgétaire disponibles », selon les propos de Léger. L’étude recommandait un réservoir posé au sol, qui est plus cher.

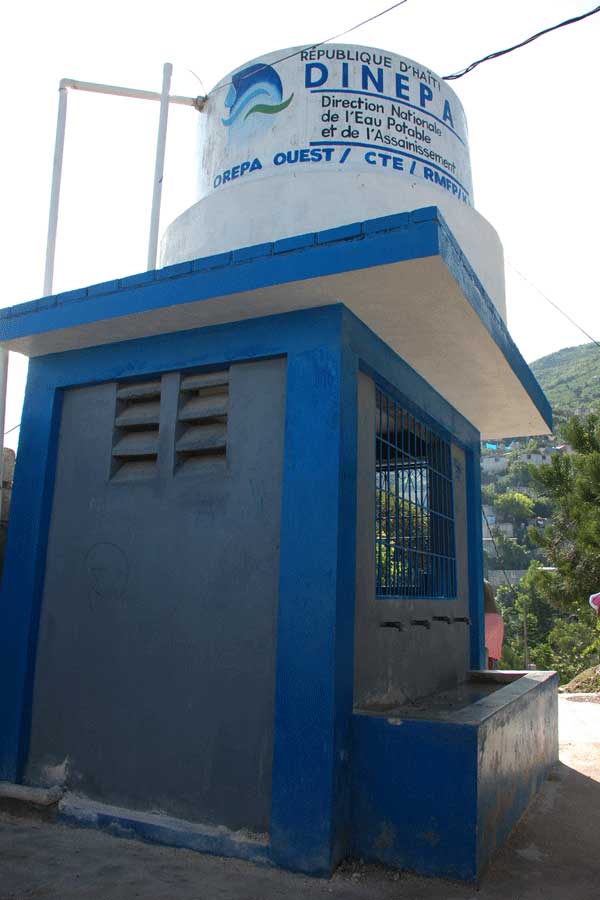

Le nouveau réservoir de Debussy. [Photo - WASH Cluster]

La firme TECINA a signé le contrat de réalisation et de construction, pour un montant évalué à 24 073 324,22 gourdes (601 833 $US), soit un quart du budget total. Mais le travail ne commence pas immédiatement.

« Les travaux ont démarré un an après la signature des contrats » raconte Jean Ledu Annacacis, un travailleur social dans l’organisation GRET. S’il se souvient bien, en mars 2009.

Neuf mois plus tard, en décembre 2009 d’après Léger, les travaux ont été presque terminés. Mais, pas encore.

L’eau ne coulait toujours pas.

Une kiosque avec des robinets à sec. [Photo - James Alexis]

Retards dans le décaissement

Selon tous les acteurs, il y a également eu un retard dans le décaissement des fonds, ce qui a reporté la fin du projet.

L’ingénieur Raphael Hosty, directeur du bureau de la DINEPA (qui remplace la CAMEP) pour le département de l’Ouest, a confié à AKJ que la durée du projet devait être de 18 mois au total, et que même les deux études requises ne pourraient retarder le projet. Selon Hosty, la TECINA et les autres compagnies ont cessés de travailler en décembre, 2009, parce que les paiements ne coulaient pas.

Chandler Hypolite, un agent de terrain pour GRET, soutienne que les comités de quartiers – chargés avec la gestion des kiosques – étaient prêts à commencer à la fin du mois de décembre, également.

Mais le travail arrêta.

« Les compagnies qui travaillent dans le projet ne reçoivent plus d’argent », affirme-t-il. « Elles ont refusé de travailler... Le projet s’est arrêté avant le séisme du 12 janvier 2010 ».

De même pour Annacacis de la GRET.

« Je sais que [les firmes] n’ont pas reçu l’argent pour finaliser leurs travaux », a-t-il souligné.

L’UE admet les retards.

« Il n’y pas eu de problème de financement », a déclaré Léger de l’UTPR. « Il peut y avoir eu un retard de paiement… parce qu’entre temps, on a dû changer de système d'informatique contact, ce qui a retardé le traitement de certains dossiers ».

Et puis – le séisme du 12 janvier 2010. Une autre retard. Non pas en termes de dommages, mais parce que après le désastre, l’UE a eu – légitimement – d’autres priorités pendant plusieurs mois.

Retards à la douane

En plus des retards dans le décaissement, la douane haïtienne porte une part de responsabilité dans la lenteur du projet d’après plusieurs acteurs, qui ont fait savoir que les matériaux y sont restés bloqués pendant des mois.

Sans surprise, car le port et la douane haïtienne sont mondialement réputés pour leur inefficacité et la corruption.

Une étude menée par la Banque Mondiale et citée dans le journal Miami Herald démontre que le port haïtien coute aux commerçants et aux importateurs deux fois ce qu’on paie en République Dominicaine, et que le dédouanement peut prendre trois fois plus de temps.

Cité dans le même article, publié en juillet 2010, Hughes Desgranges, un conseiller à l’Autorité Portuaire Nationale, admet que ce port s’apparente beaucoup plus à un « programme social » qu’à un « programme commercial », en raison des salaires consacrés à des centaines d’employés fantômes ou du moins à des employés qui ne sont pas nécessaires.

« Ce port pourrait être un moteur économique, mais il est mal géré », raconte-t-il.

Tous ceux qui ont participé au projet de l’eau ont critiqué la douane, comme Hypolite de GRET, qui a fustigé : « les pompes on été bloquées ».

Une femme avec un sceau de cinq gallons d'eau. [Photo - James Alexis]

Projet presque terminé, mais l’eau ne coule pas encore

Finalement, près de deux ans plus tard, les travaux sont presque terminés, mais avancent à pas de tortue. Les ouvriers ne viennent pas travailler tous les jours et l’achèvement n’a pas eu lieu comme annoncé pour le 31 octobre. (Cependant, il y a des indications qui montrent que l’eau coulera dans les semaines à venir.)

« Pas mal de retards ont été pris dans l'interconnexion du réservoir avec le réseau », admet Bazin de UE dans un entretien avec AKJ le 27 septembre 2011. « La situation aujourd'hui, c'est que l'entreprise va installer des vannes à la sortie du réservoir pour nous permettre d'assurer son remplissage et son fonctionnement normal ».

La frustration de Bazin étaient claire.

« Quand les choses marchent bien, on ne dit pas que c'est UE qui a tout fait pour que ça marche » déclare Bazin sous un ton un peu ironique. « Et de la même manière, ce n'est pas UE qu’on devrait blâmer [seulement] quand ça marche mal »..

Les raisons pour le « marche mal » sont plusieurs : retards dans le décaissement des fonds, dans le dédouanement du matériel, et les deux études.

Mais aussi, c’est peut-être à cause de la multiplicité des acteurs? Divers bureaux de l’Etat, de l’UE, une ONG et trois firmes privées…

Et, pourquoi trois-quarts du budget (75 millions de gourdes or 1,875 millions $US) ont été consacré à la « réhabilitation du réseau » et l’« accompagnement social »? Pourquoi ne furent pas ajustés les budgets après la deuxième étude afin de construire un réservoir de 1200 m3?

AKJ ne pouvait pas enquêter sur tous les aspects de ce projet complexe, mais il est probable que la blâme ne resterait pas seulement avec l’une ou l’autre. Tandis que les pourcentages de blâme ne sont pas connus, plusieurs choses sont connues : Il y a un nouveau réservoir, mais avec un tiers moins de capacité qu’était prévu initialement. Il y a des kiosques. Et des tuyaux.

Mais la mise en œuvre d’une bonne solution à un défi quotidien pour 25 000 personnes a pris plus de cinq ans, au lieu de 18 mois, et le réservoir a une capacité réduite pour ce qui est probablement une population plus large.

Pendant que un garçon va à l'école, deux filles portent de l'eau. [Photo - James Alexis]

Nadège Thermilus, jeune chômeuse âgée de 22 ans, espère grand. A l’instar de ses amis se tenant à ses cotés, elle va puiser son eau dans un lieu qu’on appelle « sous les mornes », dont la distance peut-être évaluée à deux heures aller-retour, selon ses pairs.

Avant de retourner « sous les mornes », elle a lancée : « Je souhaite que l’eau vienne, parce que j’ai vécu trop de misère en allant la chercher ».

Ecoutez les auteurs sur Melodie FM

Les étudiants du Laboratoire de Journalisme de l'Université d'Etat d’Haïti, ont collaboré à cette série.

Ayiti Kale Je est un partenariat établi entre AlterPresse, la Société pour l’Animation de la Communication Sociale (SAKS), le Réseau des Femmes Animatrices des Radios Communautaires Haïtiennes (REFRAKA) et les radios communautaires de l’Association des Médias Communautaires Haïtiens (AMEKA).

Tuesday, November 29, 2011 at 09:34PM

Tuesday, November 29, 2011 at 09:34PM